「SNSやメルマガでURLを共有したいけれど、長すぎて見栄えが悪い…」 「文字数制限に引っかかってしまい、伝えたい内容が書けない」

このようなお悩みは、「短縮URL作成ツール」を活用することで解決できます。短縮URLを使えば、長いリンクをすっきりと短くできるだけでなく、クリック数の計測やブランディング効果の向上も期待できます。しかし、適当なツールを選ぶと「リンク切れ」や「不審なサイトと誤認される」といったリスクがあることをご存知でしょうか。

そこで本記事では、無料で使える手軽なものから、ビジネスで安心して使える高機能なものまで、おすすめの短縮URL作成ツールを厳選してご紹介します。あわせて、失敗しないツールの選び方も解説しますので、ぜひ参考にしてください。

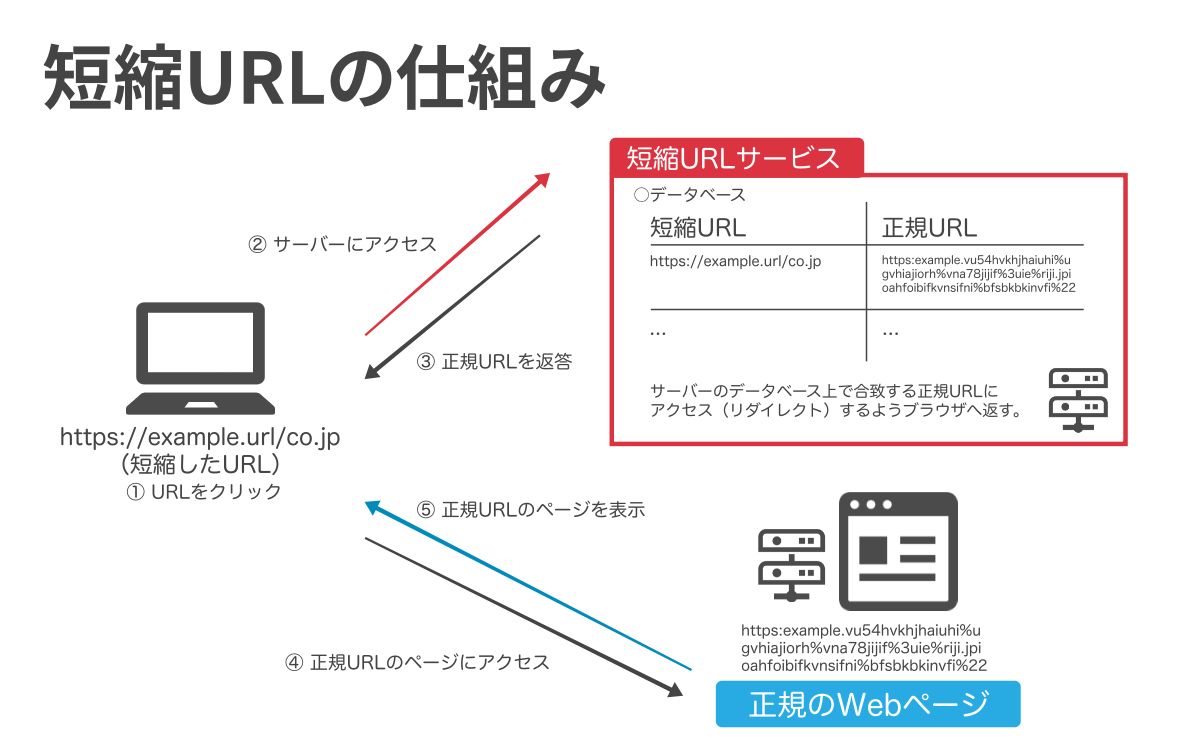

短縮URLの仕組み

まずは短縮URLの仕組みから解説します。身近な例で言うとAmazonの商品ページのリンクやGoogle検索ワードが入った状態のページのURLは非常に長い文字列になります。

このようなURLを手軽に短くできるのがURLの短縮サービスです。代表的なサービスは後ほど紹介しますが、これらのサービスの仕組みは以下のようになっています。

- 短縮したURLをクリック

- ブラウザはURL短縮サービスのサーバーへアクセス

- URL短縮サービスのサーバーは、データベース上で合致する正規URLにアクセス(リダイレクト)するようブラウザへ返す

- ブラウザから正規URLへ再アクセス

- 正規URLのWebページが表示される

上記のように、短縮URLから元のWebページにアクセスするには、一度別のサーバーを経由する形になっています。

失敗しない短縮URL作成ツールの選び方

「短縮URL作成ツール」と検索すると、国内外を含めて非常に多くのサービスが見つかります。一見どれも同じように見えますが、機能や信頼性には大きな違いがあります。

特にビジネスで利用する場合、適当なツールを選んでしまうと、後から「リンクが開けなくなった」「怪しいサイトだと思われてクリックされない」といったトラブルにつながるリスクがあります。ここでは、数あるツールの中から自分に合ったサービスを選ぶための重要な3つの基準について解説します。

「安全性」と「サービスの継続性」を確認する

ツール選びで最も重要なのが、そのサービスの信頼性です。短縮URLは作成元のサービスを経由して目的のページへ転送する仕組みになっています。そのため、もし作成に使ったツールがサービスを終了してしまうと、それまでに共有したすべての短縮URLが「リンク切れ」となり、アクセスできなくなってしまいます。

特に完全無料の個人運営ツールなどは予告なく閉鎖されるリスクもゼロではありません。また、セキュリティ対策が不十分なツールの場合、ウイルス対策ソフトやブラウザによって「危険なサイト」と判定され、警告が表示されてしまうこともあります。安心して使い続けるためには、以下のポイントをチェックすることをおすすめします。

- 運営元の信頼性企業が運営しているか、あるいは長年の運用実績があるか

- SSL対応生成されるURLが「https」で始まり、通信が暗号化されているか

- 広告表示の有無リンク遷移時に強制的な広告が表示されないか(ユーザー体験を損なうため)

アクセス解析(クリック計測)機能の有無

ビジネスやマーケティング目的で短縮URLを利用する場合は「クリック計測機能」がついているツールを選ぶのが鉄則です。単にURLを短くするだけでなく「いつ」「誰が(どの地域から)」「どのSNSやサイトを経由して」クリックしたかを知ることは、施策の効果を検証するために不可欠です。

例えば、X(旧Twitter)とFacebookで同じ記事を紹介する場合でも、それぞれ別の短縮URLを発行しておけば、どちらのSNSからの流入が多かったかを正確に比較できます。このようにデータを可視化することで、より効果的な発信方法を見つけることができるようになります。

独自ドメインが利用できるか

さらに信頼性を高めたい場合は、「独自ドメイン」に対応しているかどうかも重要な判断基準です。

無料ツールの多くは、共有ドメイン(例:bit.ly/xxx)を使用します。しかし、共有ドメインは誰でも使えるため、スパム業者が悪用することもあり、ユーザーによっては「怪しいリンク」と警戒してクリックを避ける傾向があります。

自社専用の独自ドメイン(例:news.自社名.com/xxx)を使用できるツールであれば、リンクを見ただけで発信元がわかるため、ユーザーに安心感を与えることができます。ブランドの信頼性を守り、クリック率を最大化したいのであれば、独自ドメイン運用ができる有料プランや高機能ツールの導入を検討すべきでしょう。

無料で使えるURL短縮サービス

次に、無料で使えるURL短縮サービスを紹介します。利用者が多く、使いやすいサービスを厳選してご紹介していますのでぜひ参考にしてみてください。

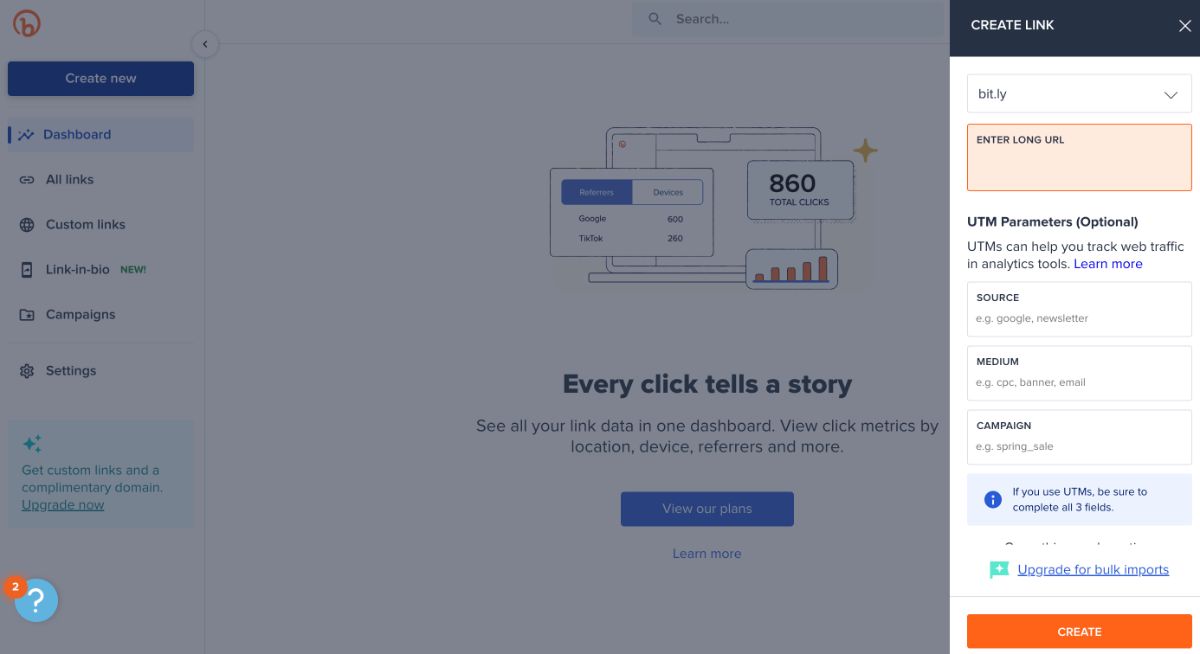

Bitly(ビットリー)

Bitlyはクラウド型のURL短縮サービスで、URL短縮サービスとしては最も有名と言っても過言ではありません。サービス開始後、Twitterでも採用されていた過去があるので現在でも高い知名度があります。

基本的な機能は無料で使用でき、月に1000件まで短縮URLを作成することができます。短縮したURLは「https://bit.ly/〜」となりますが、月に50件までなら「https://bit.ly/」に続く文字列を自由に指定することができます。

さらに高機能な有料プランにアップグレードすると、独自ドメインで短縮URLが作れたりアクセスの詳細な解析機能を利用することも可能です。

短縮URLを作成するだけなら操作は非常に簡単で右上の「ENTER LONG URL」の欄に短縮したいURLを貼り付け「CREATE」をクリックするだけです。アカウント作成さえ行えば面倒な設定なども必要なくすぐに利用できます。

Bitlyの最大のメリットは「URLの有効期限がない」という点です。他のサービスでは無料プランの場合、発行したURLに期限が設けられることがありますがBitlyではそれがありません。

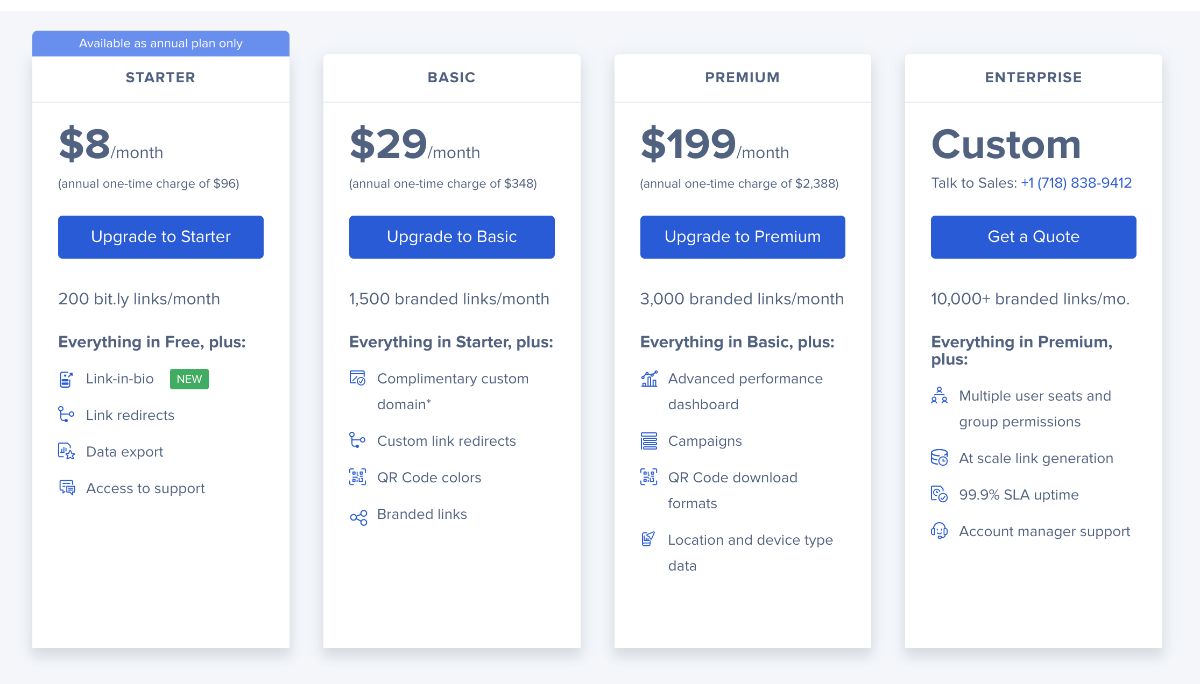

上記のような有料プランが用意されています。

- 独自ドメイン、カスタムリンク機能

- アクセスデータなどの保存期間の延長(通常60日)

- ダッシュボード機能(より詳細なアクセス情報を確認できる)

- QRコードの作成

- ディープリンク機能(モバイルアプリ内へのリンク機能)

- サポート機能

有料プランではこれらの機能が使えるようになります。短縮後のURLのドメインを変更したい場合には有料プランが必須になります。

Bitlyは英語サービスのため抵抗感を感じる方もいるかもしれませんが、使っていればすぐに慣れてくることに加え、他の海外製のURL短縮サービスと比べると利用者が多く、解説しているサイトも多いため使いこなすことも容易です。

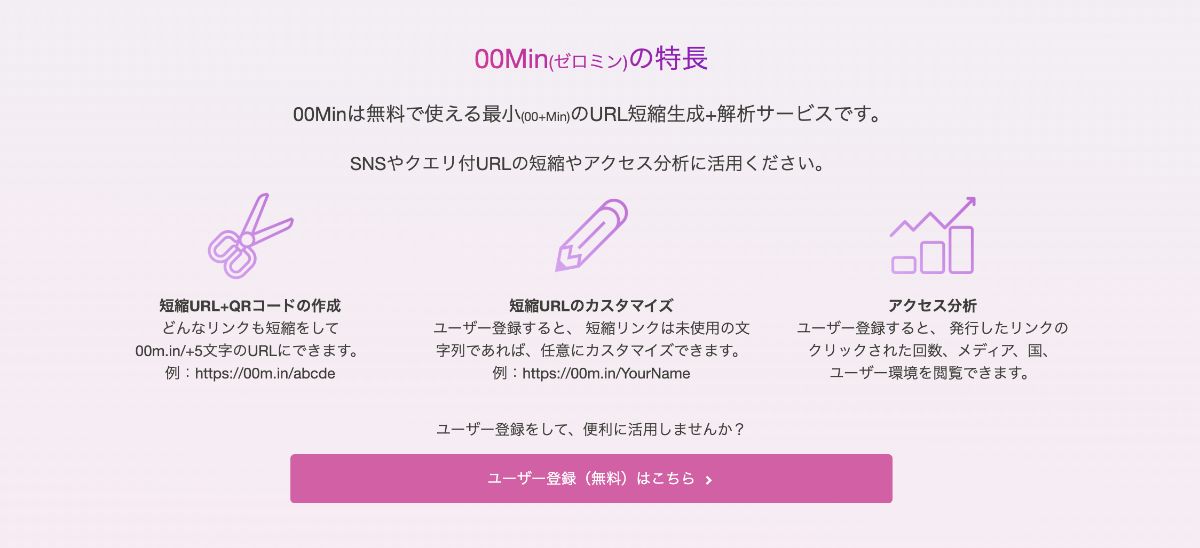

00Min(ゼロミン)

00Minは、株式会社プライミンズが運営している日本製の短縮URLサービスです。先ほど紹介したBitlyは管理画面が全て英語になるので、日本語サービスの方が良いという方におすすめです。

ユーザー登録をしなくても「00Min」ドメインによる短縮URLとQRコードの発行ができ、無料のユーザー登録を行えば、短縮リンクのカスタマイズ(未使用の文字列に限る)やアクセス解析を行うことができます。

有料のプレミアムサービスにアップグレードすれば、独自ドメインで短縮URLを発行したり、さらに詳細なアクセス分析や管理ができるというのはBitlyと同様です。

Bitlyと比べると月額料金は高いですが、どのプランでもリンクの発行上限が無いという特徴があります。

00Minを利用する際の注意点は、無料プランの場合は発行した短縮URLに1年間の有効期間がつくという点です。

長期的にリンクを機能させたい場合には、リンク切れが起きてしまうので十分注意が必要です。短期間であれば問題ありませんが、長期間リンクを使用する場合はプレミアムサービスの利用が必須です。

様々なコンテンツでリンクを使用している場合には、リンク切れにより流入が途絶えてしまう危険があるので気をつけましょう。

URLを短縮する際の注意点

最後に、URLを短縮する際の注意点について解説します。URL短縮サービスは便利ですが、いくつかデメリットもあるので把握しておきましょう。

URL短縮サービスが終了すると機能しなくなる

まず一番に注意すべきは「サービス終了によるリンク切れ」です。

第三者サービスを経由する形になるので、サービスが終了するとそれまでに発行した短縮URLは全てリンク切れになってしまいます。

実際にサービス終了に伴い、それまでに発行された880万件以上の短縮URLがリンク切れになったという事例もあります。(参考:URL短縮サービス「p.tl」が終了へ–880万件以上がリンク切れに)

そうした場合にはURLの書き換え作業が必要になりますが、多くのリンクを発行しているとかなりの工数がかかります。万が一の場合のリスクも考慮すると、利用者が多く、システムの改善が定期的に行われているようなアクティブなサービスを選ぶことが大切です。

迷惑メール認定されやすくなる

メールの本文中に短縮URLを記載すると迷惑メールと判定される危険があります。

これは、フィッシング詐欺などの迷惑メールを配信する業者が本当のURLを隠すためにURL短縮サービスを利用するケースが多いという背景があるからです。

迷惑メール判定されないようにするためには、メールの本文中に短縮URLを掲載するのは避け、テキストリンクや画像にリンクを埋め込んだり、独自ドメインで短縮URLを作成するなどの工夫が必要です。

どのようなメールが迷惑メールと判定されるのかについてはこちらの記事で解説しているので詳しく知りたい方は参考にしてみてください。

怪しいサイトと勘違いされやすい

短縮URLは正規のドメインが分からないため、クリックした際にどのようなサイトに飛ばされるのかユーザ側が推測できません。

例えば弊社ブラストメールホームページのURLは「https://blastmail.jp」です。ブラストメールホームページであることが容易に想像できるかと思います。

仮にこのURLをbitlyを使って短縮した場合「https://bit.ly/3DFR7WU」というようなURLになります。

二つを比べるとURLから受ける印象が大きく違うことが分かるかと思います。不規則な文字列のURLには「何となくアクセスしてはいけないサイト」というイメージを抱く方もいるかもしれません。

悪質なサイトに誘導する際に短縮URLが使われていることも多くあり、ネットリテラシーの高いユーザは警戒してクリックしない可能性もあります。

もちろん長い不規則な文字列よりは短縮された不規則な文字列の方が怪しさは少なくなることは確かですが、ブランドイメージが大切な業種の場合にはこうした点にも注意が必要です。

まとめ

長すぎるURLを短縮することで、ホームページやメール中のデザイン性やレイアウトを良くすることができます。

URL短縮サービスは、リダイレクトという機能を使い、サービス元が保有しているURLの情報を提供するという仕組みになっているので、サービス元が何らかの理由で閉鎖してしまうとリンク切れになってしまうリスクがあります。

また、URLを短縮するとドメインが変わってしまうので、ユーザーのアクセシビリティや信頼度が低下してしまう可能性もあります。当然、長すぎる不規則なURLがユーザーに与える

印象は良くないですが、短縮されたURLもドメインが変わることによる印象の変化を考慮しておく必要があります。

短縮URLを発行しなければいけない場面もあるかと思いますが、適宜わかりやすいテキストリンクにしたり、リンク先についての簡単な説明を周辺に置くとそういったデメリットを解消できます。URLを短縮する作業が多い場合には本記事で紹介したサービスの有料プランを利用するのも一つです。

URLの短縮はメリット、デメリットがありますので、ご自身の利用目的に合わせて上手に利用しましょう。

FAQ

- Q:URLを短縮することにはどのようなメリットがありますか?

- A:長いURLによるメールやSNSでの見づらさを解消し、**デザイン性やレイアウトを向上させることができる点がメリットです。**

- Q:無料で使えるおすすめのURL短縮サービスは何ですか?

- A:世界的に有名な「Bitly」や日本語対応の「00Min」がおすすめで、**特にBitlyは無料版でもURLの有効期限がないため人気があります。**

- Q:URL短縮サービスを利用する際のリスクや注意点はありますか?

- A:サービス終了に伴い全てのリンクが切れになるリスクや、**迷惑メールや怪しいサイトと誤解されやすくなる点に注意が必要です。**

- Q:Bitlyと00Minの主な違いは何ですか?

- A:Bitlyは英語ですが有効期限がなく、**00Minは日本語で使いやすい反面、無料プランでは1年間の有効期限がある点が異なります。**