近年、SNSを中心に消費者が発信する「リアルな声」が企業の広告を凌ぐ影響力を持つようになりました。その中心にあるのが、UGC(ユーザー生成コンテンツ)です。UGCとは企業ではなく一般のユーザーによって作られた投稿・レビュー・動画などのこと。InstagramやX(旧Twitter)での写真投稿や、ECサイトのレビュー、YouTubeの商品紹介など、日常的に目にする“ユーザーの本音”がまさにUGCです。

今、企業がUGCの創出に注力する理由は明確です。現代の消費者は「広告よりも口コミを信じる」傾向が強まり、企業の発信だけでは購買行動を動かせなくなっています。信頼を得るには、「第三者のリアルな発信」こそが最も強い説得力を持つ時代なのです。

とはいえ、UGCは自然発生するケースもありますが、多くの場合は「発生しやすい状態づくり」が欠かせません。ブランド側からの働きかけや、投稿したくなる仕組みの設計が重要です。UGCを創出するには、発信のきっかけを設計し投稿する動機を与え、集まったコンテンツを上手に活かす流れを作ることが求められます。この記事では、UGCの基本から、その効果、担当者が直面しやすい課題、そして成功へ導く実践的な3ステップまでを詳しく解説します。

UGCはもはや一部のブランドだけの取り組みではなく、すべての企業が向き合うべきマーケティングの中心的テーマです。リアルな声をどう生み出し、どう信頼に変えていくか。その答えを探っていきましょう。

目次

そもそもUGCとは? なぜ今、重要視されるのか

UGCとは「User Generated Content(ユーザー生成コンテンツ)」の略で、企業ではなく一般のユーザー(顧客)が作成・発信したコンテンツ全般を指します。

例えば、以下のようなものがUGCにあたります。

- InstagramやX(旧Twitter)での商品に関する投稿(写真やレビュー)

- ECサイトや口コミサイトへのレビュー

- YouTubeでの商品紹介動画

- ブログでの体験レポート

では、なぜ今UGCがこれほどまでに注目されているのでしょうか。その背景には現代の消費者を取り巻く情報環境の変化があります。

広告・企業発信への「飽き」と「不信感」

現代の消費者は、SNS、動画広告、検索結果、メールなど、あらゆる場面で企業のメッセージに触れています。1日に目にする広告の数は数千とも言われ、まさに「情報の洪水」といえる状態です。その結果、「また広告か」「結局、企業が言いたいことだけでしょ」という“広告疲れ”が広がり、企業発信の情報をそのまま信じる人は少なくなっています。

さらに、ステルスマーケティングや過剰演出されたレビューなどの存在も、消費者の不信感を強めています。つまり、企業がいくら魅力的な広告を作っても、「本音ではどうなの?」という疑念が先に立つ時代になったのです。

こうした環境の中で、企業発信ではなく「第三者による声」こそが信頼を得る鍵になりつつあります。UGC(ユーザー生成コンテンツ)が注目される背景には、まさにこの「広告離れ」という現象があるのです。

「失敗したくない」消費者が信頼する情報源の変化

かつてはテレビCMや雑誌広告など、企業が発信する情報が購買の主な判断材料でした。しかし今では、消費者は「商品選びで失敗したくない」という思いから、よりリアルで信頼できる情報を求めています。

例えば、ネットで商品を購入する前に、レビューサイトやSNSで「実際に使った人の感想」をチェックするのが当たり前になりました。星の数や評価コメントだけでなく、使い心地やデメリットまで共有されている投稿ほど、信頼性が高いと感じられます。

また、友人や知人のおすすめ、インフルエンサーの「リアルな使用感」、そして一般ユーザーによる体験談など、“利害関係のない第三者”の意見が意思決定を後押ししています。これは、消費者が「企業の主張」ではなく「他者の共感」や「本音ベースの情報」に価値を見出していることの表れです。

つまり、購買行動の中心は「企業発信」から「ユーザー発信」へと確実にシフトしており、UGCはその流れの中核を担っています。

SNSの普及による「個人の発信力」の拡大

SNSの登場によって、発信の主役は企業から個人へと劇的に移り変わりました。今では誰もがスマートフォンひとつで写真や動画を投稿でき、数千人、数万人に向けて自分の意見を届けることができます。この「個人の発信力」が、UGCを生み出す最大の土台になっています。

例えば、あるユーザーがInstagramで「この化粧水、本当に肌が変わった!」と投稿したとします。その投稿がフォロワーに共感され、シェアや保存が広がれば、企業の広告よりもはるかに自然な形でブランドの信頼を獲得できるのです。こうした口コミの連鎖が、消費者の購買行動を後押しし、企業にとっては“宣伝コストをかけずに広がる最高の広告”になります。

また、SNS上では企業とユーザーの距離も縮まり、コメントやリポストなどを通じて「共創的な関係」を築くことも可能になりました。UGCは単なる口コミの域を超え、企業と消費者が一緒にブランドを育てる時代を象徴する存在となっているのです。

UGCがもたらす5つの強力なメリット

UGCの価値は特にリソースが限られる中小企業や、ブランドのファンを増やしたいEC事業者にとって計り知れません。ここでは、UGCがビジネスにもたらす5つの強力なメリットを見ていきましょう。

メリット1:圧倒的な「信頼性」と「リアル感」

UGCの最大の魅力は何といってもその「信頼性」にあります。企業がどれだけ「この商品は素晴らしい!」と発信しても、消費者は「宣伝だから当然」と受け流してしまいがちです。一方で、実際に商品を購入・使用した一般のユーザーが「自腹で買ったけど、本当に使いやすかった」と投稿する方が、はるかに強く心に響きます。

つまり、UGCは「企業が語る理想」ではなく「ユーザーが語る現実」。そのリアルさが共感を呼び、まだ購入を迷っている人の背中を押す最強の材料になるのです。

メリット2:購買決定率(CVR)の向上

ECサイトやランディングページで、ユーザーのSNS投稿やレビューが掲載されているのを見たことはありませんか。UGCは訪問者が「他の人も買っている」「こんなふうに使っている」と視覚的に理解できる材料になります。例えば、次のような要素をページに組み込むだけでも効果は抜群です。

- 実際の購入者による写真付きレビュー

- SNSのハッシュタグ投稿の埋め込み

- 商品使用後のビフォーアフター画像

これらが与える安心感と共感が「最後のひと押し」となり、購買決定率(CVR)の向上へとつながります。

メリット3:広告費の削減と高い費用対効果(CPA改善)

UGCが自然に発生しSNSなどで広がるようになると、それは「顧客が顧客を呼ぶ」理想的な循環です。企業が広告費をかけずとも既存顧客の発信が新たな見込み客を惹きつけてくれます。結果として、以下の三拍子がそろった状態を実現できます。

- 広告宣伝費を削減できる

- 自然流入が増える

- CPA(顧客獲得単価)が下がる

UGCは“口コミによる無料広告”ともいえる、極めて費用対効果の高いマーケティング資産なのです。

メリット4:顧客インサイトの宝庫(商品・サービスの改善)

UGCには、企業では気づけない「顧客のリアルな声」が詰まっています。

- 「この機能が意外と便利だった」

- 「パッケージが少し開けにくい」

- 「こんな使い方を発見した」

こうした投稿は単なる感想ではなく、商品改良や新サービス開発のヒントにもなります。企業がUGCを定期的にモニタリング・分析することで、「どこを改善すれば顧客満足度が上がるのか」「どんな価値が刺さっているのか」を可視化できます。まさにUGCは、“無料で得られる最高の市場調査データ”ともいえる存在です。

メリット5:エンゲージメントの向上と「ファン」の育成

UGCを活用するもう一つの大きな効果は顧客との関係性(エンゲージメント)の強化です。企業がUGCを「いいね!」したり、リポスト(引用)したりすることで、ユーザーとの間に温かいコミュニケーションが生まれます。

「自分の投稿を企業が見てくれた!」という体験は、そのユーザーのブランドへの愛着を一気に高めます。こうした体験が積み重なることで、“顧客”は“ファン”へと育ち、ブランドの長期的な支持基盤となっていきます。

UGCを通じたこの「共創的な関係」こそが、今の時代のブランド戦略において欠かせない要素なのです。

UGC創出の「壁」とは? 担当者が陥りがちな悩み

UGCの重要性やメリットは理解していても、いざ「自社でも始めよう!」となると、多くの担当者が現実的な壁にぶつかります。ここでは、UGC施策に取り組む際に企業が直面しがちな3つの代表的な悩みを見ていきましょう。

そもそも投稿が生まれない、増えない

「うちの商品は本当に良いものだ」と自信があっても、なぜかお客様がSNSで発信してくれない――そんな悩みを抱える企業は少なくありません。多くの場合、顧客が「投稿したい!」と思える仕組みやきっかけが用意されていないことが原因です。例えば、以下のような点が、投稿数の伸び悩みに直結しています。

- 投稿を促すキャンペーン(ハッシュタグ投稿企画など)がない

- 投稿しても企業や他のユーザーからリアクションがない

- 投稿するメリット(特典・承認欲求)が感じられない

つまり、UGCは「自然発生」に任せるものではなく、“投稿したくなる設計”が必要なのです。

投稿の『質』がコントロールできない・ネガティブな投稿が不安

UGCはユーザーの自由な発信だからこそ、内容を完全にコントロールすることはできません。「商品の魅力が伝わらない写真だったら?」「誤解を招くレビューが広まったら?」と不安に思うのも当然です。実際、UGCにはポジティブな投稿ばかりでなく、時に厳しい意見も含まれます。しかし、ネガティブな声も企業にとって貴重なフィードバックです。誠実に対応することで、むしろブランドへの信頼が高まるケースもあります。

また、投稿ガイドラインを設けたり、ブランド公式アカウントが積極的に「良質な投稿」を紹介したりすることで、自然とUGCの質を高めることが可能です。UGCの管理は「抑える」ではなく「育てる」という発想が大切です。

施策(キャンペーンなど)を回すリソース(人手・時間)がない

UGCを増やすにはキャンペーンやコミュニティ施策など、ある程度の仕掛けが必要です。しかし、担当者が少なかったり、他業務と兼任していたりすると、企画から実行、投稿の収集・分析まで手が回らないのが現実です。そのため、最近では次のような“省力化の工夫”も注目されています。

- SNS連携ツールを活用して投稿を自動収集

- 分析ダッシュボードでUGCの効果を可視化

- 外部パートナーにキャンペーン運用を委託

これらを上手に取り入れることで、限られたリソースでもUGC施策を継続的に運用することができます。

「UGC創出」成功の3ステップ

UGCはただ「待っている」だけでは自然に増えていきません。特に施策の初期段階では、企業側からUGCが生まれやすい「仕掛け」を意図的に作ることが重要です。ここでは、UGCを生み出し、効果的に活用していくための3つのステップを紹介します。

ステップ1:「発信のきっかけ」を作る

まずは、顧客が「投稿してみよう」と思ったときに迷わず行動できる“道筋”を作ることが大切です。「どんな内容を投稿すればいいのか」「どんなタグを使えばいいのか」が分からないと、せっかくの投稿意欲も止まってしまいます。例えば、以下のような工夫が効果的です。

- 分かりやすいハッシュタグ(#)を設定する 例:#〇〇(ブランド名)、#〇〇のある暮らし、#〇〇レビュー

- 投稿したくなる「体験」を演出する 例:おしゃれなパッケージ、SNS映えするビジュアル、驚きのある開封体験

つまり、「誰でも簡単に・自然に投稿できる導線」を作ることが、UGC創出の第一歩です。

ステップ2:「発信の動機」を作る

次に必要なのは顧客が「投稿したい!」と思えるような“動機”を与えることです。人は「楽しそう」「得しそう」「見てもらえそう」という理由で行動するため、心理的なモチベーション設計が鍵になります。具体的な施策例としては以下のようなものがあります。

- SNSキャンペーンの実施 例:「#〇〇をつけて投稿してくれた方の中から抽選でプレゼント」など、参加しやすい企画を設ける。

- モニター募集や体験イベントの開催 例:新商品をいち早く試してもらい、その感想を発信してもらう。

- 特典の提供 例:「レビュー投稿で次回使えるクーポンをプレゼント」など、投稿するメリットを明確に示す。

このように、「発信したくなる理由」を作ることで、自然な形でUGCの量と質を高めることができます。

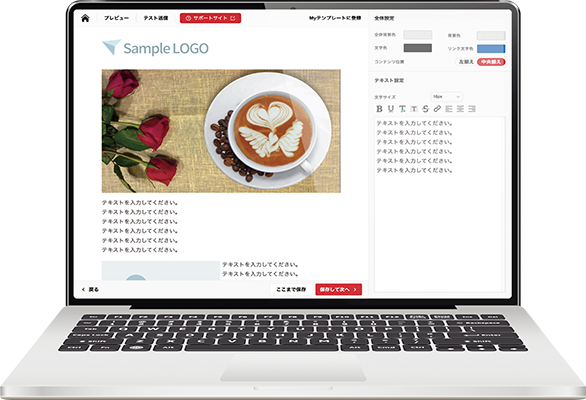

ステップ3:「集めて・活かす」仕組みを作る

UGCは投稿が生まれた時点で終わりではありません。そこから「どう活かすか」によって、ビジネスへの貢献度が大きく変わります。UGCの収集・分析・活用までを一連の流れとして設計することが成功のポイントです。効果的な運用のためには、次のようなステップを取り入れましょう。

- UGCの収集と分析 自社のハッシュタグ投稿を定期的にモニタリングし、どんな内容が反応を得ているかを把握する。

- 公式サイトやLPでの二次利用 投稿者の許諾を得たうえで、レビューや写真をECサイト・LP・広告などに掲載する。これにより、新たな見込み顧客への信頼獲得につながります。

UGCを「集めて終わり」にせず、「分析・活用」まで一貫して行うことで、ブランドの信頼性とファン形成を同時に強化できます。

UGCマーケティングとインフルエンサーマーケティングの違い

UGCマーケティングとインフルエンサーマーケティングは、どちらもSNS時代の主要なマーケティング手法ですが、その目的や実行方法において明確な違いがあります。

インフルエンサーマーケティングとは?

インフルエンサーマーケティングとは、SNSなどで大きな影響力を持つ「インフルエンサー」に商品やサービスを紹介してもらうことで、認知拡大や購買意欲の促進を図るマーケティング手法です。

この手法では、企業がインフルエンサー(YouTuber、インスタグラマー、ブロガーなど)に報酬を支払い、タイアップ投稿(「#PR」や「#ad」といった表記がされる広告案件)を依頼するのが一般的です。インフルエンサーが持つ専門性や、そのフォロワーとの強固な信頼関係を活用し、特定のターゲット層へ効率的に情報を届けることを目的としています。

UGCマーケティングとインフルエンサーマーケティングの主な違い

UGCマーケティングとインフルエンサーマーケティングの最大の違いは、「誰が」「どのような立場で」コンテンツを作成しているか、という点にあります。

| 比較項目 | UGCマーケティング | インフルエンサーマーケティング |

| 発信者 | 一般の消費者・ユーザー | 企業から依頼を受けたインフルエンサー |

| 発生 | ユーザーの自発的な投稿(または施策による促進) | 企業からの「依頼(広告)」 |

| 主な目的 | 信頼性の構築、共感の醸成、購買の後押し | 短期間での認知拡大、ブランドイメージ向上 |

| 信頼性 | 「第三者の本音」として信頼されやすい | 「広告」として認識されるが、発信者への信頼でカバー |

| コントロール | 企業側での内容の制御は難しい | 企業側が発信する内容をある程度管理できる |

戦略的な使い分け方法

UGCマーケティングとインフルエンサーマーケティングは、どちらも「人の声」を活かす手法ですが、目的やタイミングによって効果的な使い方が異なります。両者の特徴を理解し、戦略的に使い分けることで、より高いマーケティング成果を得ることができます。

UGCマーケティング

UGCマーケティングは、商品の信頼性を高め、長期的なファンを育てたい場合に最適です。実際のユーザーが発信するリアルな口コミやレビューを活用することで、購買検討中の見込み顧客に「等身大の声」を届けられます。例えば、以下のようなシーンで効果を発揮します。

- ブランドのファンを増やしたい

- 既存顧客の声を活かして新規顧客を獲得したい

- 広告よりも自然な形で信頼を築きたい

「信頼」と「共感」を重視した、長期的なブランド育成型マーケティングといえるでしょう。

インフルエンサーマーケティング

一方、インフルエンサーマーケティングは、短期間での話題化や認知拡大を狙う場合に効果的です。影響力のあるインフルエンサーを起用し、特定のターゲット層に対して強く訴求できます。例えば、以下のようなシーンで効果を発揮します。

- 新商品の発売やキャンペーン開始時

- 若年層・特定コミュニティへのリーチを重視したいとき

- 期間限定で話題を集めたいとき

などに適しています。「スピード」と「拡散力」を重視した、短期集中型のプロモーション戦略といえるでしょう。

UGCが「共感による信頼の積み重ね」だとすれば、インフルエンサー施策は「一気に火をつける拡散の起爆剤」。この2つをバランスよく組み合わせることで、ブランドは“広く、そして深く”消費者に浸透していきます。

質の高いUGCを創出!「Looply(ループリー)」でリアルな口コミを増やす

Looply(ループリー)は、生活者によるリアルなSNS投稿を活用したUGCマーケティング支援サービスです。商品やサービスと親和性が高く、投稿のクオリティが高い一般ユーザー(クリエイター)にPR投稿を依頼。これにより、商品検索時に“共感・親近感・鮮度”のある良質なクチコミがユーザーに表示され、購買時の想起に繋げることを目的としています。

- 投稿クリエイティブの質が高いクリエイターが多数登録

- エンゲージメント率(5~10%以上)やフォロワーアクティブ率(70%以上)でクリエイターを選定

- 薬機法・景表法のリーガルチェックにも対応

ターゲット層に影響力のあるクリエイターを通じて、共感されやすい自然なUGC(ユーザー生成コンテンツ)を形成したい企業に適したサービスです。詳しくは以下の公式サイトからご確認ください。

Looply公式サイト:https://corp.neo-m.jp/service/solution/degital-marketing/influencer/looply-client

この記事のFAQ

- Q:UGCとは何ですか? なぜ今、重要視されているのですか?

- A:UGC(ユーザー生成コンテンツ)とは、企業ではなく一般のユーザーが作成した投稿やレビューのことです。現代の消費者は広告よりも「第三者のリアルな発信」を信頼する傾向が強いため、UGCが購買行動に大きな影響を与える重要な要素となっています。

- Q:企業がUGCを活用する主なメリットは何ですか?

- A:UGCの最大のメリットは、企業発信の広告にはない「圧倒的な信頼性」と「リアル感」を獲得できる点です。これにより、購買決定率(CVR)の向上、広告費の削減、さらには顧客の声を商品改善に活かすことにも繋がります。

- Q:UGC(ユーザーの投稿)を増やすにはどうすればいいですか?

- A:UGCは待っているだけでは増えません。企業側から「発信のきっかけ」と「発信の動機」を意図的に作ることが重要です。例えば、分かりやすいハッシュタグを設定したり、投稿メリット(プレゼント企画など)を提供したりする施策が効果的です。

- Q:UGCマーケティングとインフルエンサーマーケティングの違いは何ですか?

- A:最大の違いは「発信者」と「発生経緯」です。UGCが一般ユーザーの自発的な(または施策による)投稿であるのに対し、インフルエンサーマーケティングは企業が報酬を支払い、影響力のある人物に「広告(PR)」として依頼する施策です。UGCは信頼性、インフルエンサー施策は短期的な拡散力に優れています。

まとめ

UGCは、単なるSNS投稿や口コミではなく、顧客と企業が一緒にブランドを育てていくための資産です。UGCが増えることで、企業の発信よりもずっと自然な形でブランドの信頼が積み上がり、結果的に長期的なファンや売上につながります。特に、以下の3つを意識することが成功の鍵です。

- 投稿したくなる“きっかけ”を用意する

- 投稿したくなる“動機”を設計する

- 投稿を“集めて活かす仕組み”を作る

また、UGCとインフルエンサーマーケティングを目的に応じて使い分ける戦略も重要です。「共感による信頼の積み重ね」と「短期的な拡散力」を両立できれば、ブランドはより強固な存在へと成長します。

そして、もし「質の高いUGCを効率的に増やしたい」と考えるなら、Looply(ループリー)のようなUGCマーケティング支援サービスの活用も効果的です。UGCは“待つ”ものではなく、“育てる”もの。あなたのブランドにも、リアルな共感の輪を広げていきましょう。